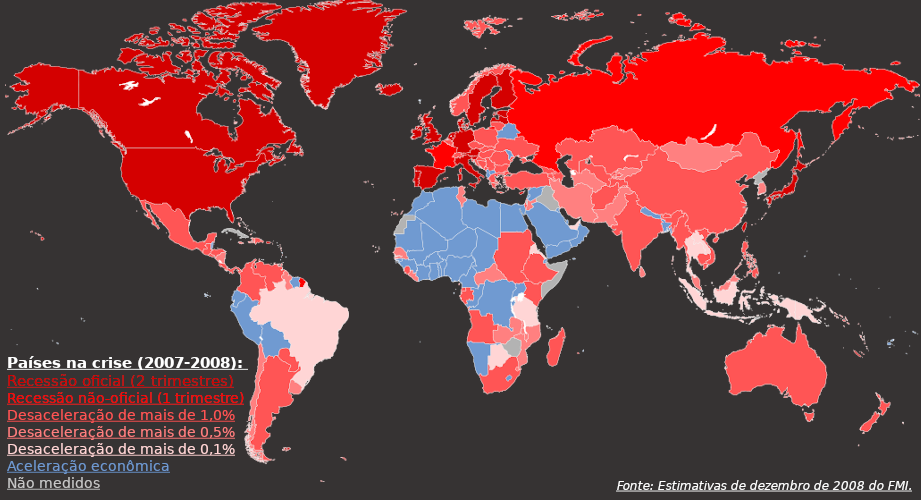

A crise econômica atual, irrompida em 2008, embora tenha produzido no mundo maior destruição de capital e emprego do que a Grande Depressão, já está sendo considerada declinante ou encerrada pela maioria dos economistas. Os porta-vozes de mais de um governo, principalmente na área capitalista periférica, estão anunciando o “fim da crise” e alguns, como o Brasil, já estão falando até em “pós-crise”. Como é isso possível?

É possível, em primeiro lugar, porque o governo dos Estados Unidos, onde estourou a crise, tem um poder de prestamista de última instância praticamente ilimitado, pelo menos a médio prazo. Isso porque ele é o emissor do dinheiro mundial de hoje, que é fiduciário por consenso geral das potências econômicas grandes e pequenas, centrais e periféricas. Ele pode criar dinheiro suficiente para impedir a quebra de suas maiores instituições financeiras, mesmo que todas quebrem ao mesmo tempo, sem que esse dinheiro seja rejeitado no exterior, uma vez que todos os bancos centrais o acolhem e usam para comprar títulos do Tesouro dos EUA.

Em segundo lugar, porque hoje os governos dispõem de instrumentos de gestão econômica e social inexistentes nos anos 1930, pois dispõem de recursos monetários muito mais amplos, além de um poder de tributação e de saque sobre os salários e as reservas monetárias do público nunca visto no passado.

Em terceiro lugar, porque as principais organizações sindicais e políticas dos trabalhadores hoje ajudam a manter a ficção de que o capitalismo atual ainda é uma “economia de mercado”, apenas condenável por gerar desigualdades materiais, ignorando ou omitindo-se de apontar que é um sistema extorsivo, que se alimenta tanto de incentivos e privilégios concedidos pelos Estados nacionais como de uma nova superexploração diferencial de populações com direitos civis rebaixados ou de povos emigrantes para países relativamente abastados ou menos pobres.

E o resultado disso é o conformismo geral que dá aos governos total liberdade para descarregar sobre a massa de contribuintes do fisco os prejuízos dos capitalistas com a crise e dá a estes amplo poder para rebaixar seus custos salariais. Depois, para evitar o natural efeito depressivo de tais medidas, subsidiam o consumo, principalmente sob a forma de crédito. Obtêm assim uma atenuação do processo recessivo e até uma retomada do crescimento econômico, mas de um tipo de crescimento que acumula contradições portadoras de riscos futuros.

Cabe notar, a respeito disso, que o capital tem seu modo “natural” de sair das crises, que consiste na destruição de grande massa de capital fictício e de capital-mercadoria invendável, acompanhada de um período de grande penúria dos trabalhadores, e cujo resultado final é a concentração do capital restante nas mãos dos grupos capitalistas sobreviventes. Desta vez se repetiram apenas os primeiros passos característicos de toda crise, que consistiu na vertiginosa destruição de capital fictício desencadeada no final de 2008, acompanhada da eliminação maciça de postos de trabalho. Logo em seguida, porém, entraram em ação os atuais poderes dos Estados capitalistas para socorrer bancos e grandes empresas falidos, juntamente com medidas de contenção dos efeitos sociais imediatos do excesso de capital e de capacidade produtiva, que impediram a repetição das cenas dramáticas vistas nas crises do passado. Mas isso significa que grande massa de capital ocioso foi preservada e assim se perpetua arbitrariamente direitos do capital financeiro sobre o produto social futuro e se acentua o caráter parasitário do capitalismo atual.

O que se passa em última análise é que está em andamento uma solução financeira da crise, que pode ser considerada bem-sucedida para os objetivos imediatos a que se propuseram os Estados capitalistas. A circulação do capital financeiro internacional foi reanimada, embora sem reerguê-la ao nível anterior (cerca de 40 trilhões de dólares em ações negociadas no final de 2009, contra 60 trilhões em 2008). Tal solução, entretanto, não é mais que um paliativo nocivo para a sociedade, porque cria uma nova “normalidade” capitalista ainda mais dependente de subsídios e de privilégios garantidos pelo Estado. E o problema decorrente disso não está só em ser uma solução má para os trabalhadores; está também em ser uma solução falsa, porque o capital ocioso não eliminado continua travando o funcionamento do sistema, tornando-o mais instável.

O novo intervencionismo estatal

Três trilhões de dólares foram gastos pelos governos dos países capitalistas centrais para salvar bancos até maio de 2009. Correspondem a três trilhões em capital fictício, que a crise teria destruído se não tivessem sido salvos com dinheiro público. Parte dessa entrega consistiu na compra de títulos sem valor e parte na compra de ações depreciadas, que ninguém mais compraria naquele momento. Superficialmente, isso parece só mais uma aplicação do princípio de salvaguarda do sistema financeiro praticado desde os anos 1980, segundo o qual há bancos grandes demais para que sejam deixados falir. Porém, nos salvamentos realizados até 2008, o Estado entrava principalmente como organizador da compra das instituições falidas por outros bancos, enquanto desta vez fez-se necessária a ação direta do Estado. Na prática, houve estatização de uma parte do sistema financeiro, mas deliberadamente limitada, de modo a preservar a propriedade privada das instituições financeiras salvas.

O que aconteceu no final de 2008 é que o sistema financeiro simplesmente tornou-se incapaz de continuar funcionando sem ajuda estatal direta, ao se revelar a inconsistência de grande parte dos direitos expressos nos títulos que remuneram sua atividade. E, naquele momento, os Estados capitalistas, em vez de se restringirem à sua função oficial de proteger os direitos dos cidadãos, deixando extinguir-se os direitos artificialmente inflados do capital, optaram prioritariamente pela sustentação deste. Tal opção exigiu uma enorme injeção de capital nos bancos, sem que o público pagante adquirisse sobre esses bancos os direitos normalmente portados por todo capital. Mas o objetivo era esse mesmo: salvar direitos portados por títulos financeiros caducos com dinheiro portador de direitos reais, subtraídos aos cidadãos comuns. Enquanto isso, para distrair os ingênuos, montou-se um grande escândalo em torno dos altos proventos dos executivos da finança. O escândalo funcionou como cortina de fumaça, que ocultou a questão real: a nocividade da salvação das instituições falidas, que não é necessária para proteger as contas bancárias dos cidadãos. No final da celeuma, proibiram-se alguns pagamentos aberrantes a diretores das instituições receptoras de ajuda estatal e, com isso, deu-se por legitimada a operação inteira.

O resultado mais irracional disso tudo é que o gasto de dinheiro público para ressuscitar capital fictício morto está sendo recuperado com uma ampliação das dívidas estatais. Isso implica maior transferência contínua de dinheiro público aos banqueiros, o que se tornou inevitável porque a preservação do excesso de capital ocioso restringe as opções de reconversão deste ao ciclo reprodutivo real.

Teoricamente, a razão disso tudo seria impedir o colapso das atividades produtivas e preservar empregos. Na realidade, sustenta-se capital excedente desnecessário, ao mesmo tempo que se rebaixa o nível e a qualidade dos empregos mantidos. Nos EUA salvou-se a maior montadora automobilística (a General Motors), perdendo-se uma oportunidade de reduzir o excesso de produção de automóveis no mundo, mas deixou-se reduzir os gastos salariais da GM. Sendo que, nessa operação, o Estado brasileiro resolveu se incluir, concedendo alívio fiscal às montadoras estrangeiras e crédito subsidiado ao ramo local da GM.

Antigamente, a sobrevivência das empresas nas crises era resolvida pelo mercado. Ao mesmo tempo, os operários ajudavam a diminuir os males das crises, exigindo aumento salarial. Assim foi na primeira grande crise, de 1873-1894, que atingiu a Europa e parcialmente os EUA, quando o salário real aumentou regularmente ao longo de todo o período (com a ajuda da emigração de trabalhadores do centro capitalista para países periféricos). Não por acaso, isso se deu na época ascensional da social-democracia europeia. E na depressão dos anos 1930 aconteceu algo semelhante nos EUA, então pela primeira vez o maior atingido, onde as circunstâncias extraordinárias do momento fizeram o próprio Estado agir a favor da melhoria dos ganhos salariais na indústria. Já na crise atual é o contrário: os salários são empurrados para baixo, a pretexto de salvar as empresas. Em seguida tenta-se reanimar o mercado com investimentos estatais para conter o desemprego, mas que beneficiam principalmente o capital. Todas as políticas econômicas atuais têm tais características.

Os EUA, centro do capital financeiro e da crise atual, dão o exemplo. Cerca de 6% das empresas demitiram sem qualquer pagamento. Paralelamente, ocorreram incalculáveis demissões temporárias informais, em que os trabalhadores aguardam em casa um prometido chamado para reassumir o posto. Isso além das simples reduções de salário, sem ou com redução das horas trabalhadas, também combinadas amigavelmente, a título de preservação do posto de trabalho. Mesmo assim, o desemprego deste final de 2009 nos EUA está em cerca de 10%, porcentagem que não leva em conta os imigrantes que retornaram a seus países de origem. Porcentagem mais próxima da realidade é alcançada acrescentando-se às demissões as horas de trabalho suprimidas por flexibilização da jornada, o que eleva o desemprego a cerca de 18%, segundo a estimativa mais aceita.

Isso é comparável ao desemprego do auge da crise dos anos 1930 (cerca de 25%), se for considerado que, desta vez, a atividade agrícola foi pouco atingida. Aliás, esta é uma das razões da não-repetição das cenas dos anos 1930, uma vez que não existe mais aquela grande massa de pequenos camponeses então subitamente arruinados. Hoje o lobby do poderoso agronegócio que domina a agricultura americana garante-lhe inúmeros subsídios, acrescidos da nova enganação “ecológica” dos biocombustíveis (que cria mais um setor capitalista parasitário). Outra razão é a garantia do Estado aos bancos, que prolongou as dívidas das famílias, “salvando-as” da ruína, mas pondo-as a trabalhar mais tempo para o sistema financeiro.

Na Europa, onde os trabalhadores preservaram um pouco mais de alma própria, as liberdades do capital no mercado de trabalho são menores. Consequentemente, a intervenção do Estado para amortecer o impacto da crise foi menos desequilibrada a favor do capital. Mas o espírito das medidas adotadas é o mesmo. Inovadora, a Alemanha governada pelos social-cristãos adotou o sistema da redução de jornada em troca da preservação de postos de trabalho, com o governo pagando aos trabalhadores 60% do salário perdido. Esse arranjo, denominado Kurzarbeit, atingia cerca de 1,5 milhão de alemães em meados de 2009 e tem se estendido pelo resto da Europa Ocidental. É um sistema em que as perdas dos trabalhadores são pequenas e parecem suportáveis, ante a ameaça de desemprego. Mas também aqui o salário é rebaixado para manter a lucratividade do capital.

A intervenção estatal na periferia

Os países capitalistas periféricos normalmente só entram numa grande crise quando chega até eles a onda de choque gerada nos países centrais. Mas a atual capacidade de manobra destes reduziu a força da onda de choque. Isso deu lugar, na Periferia, à impressão de que esta crise irá poupá-los de grandes transtornos. Impossível levar a sério tal expectativa, se for considerado o atual grau de integração da economia mundial. O que está acontecendo é apenas o adiamento da chegada de seus efeitos mais profundos.

O exemplo mais significativo é a China, principal economia periférica. Ali 20 milhões ficaram desempregados em três meses, mas ninguém se impressionou muito – salvo as vítimas diretas –, porque são trabalhadores migrantes, praticamente sem direitos civis. Para proteger o capital, o Estado chinês lançou um grande pacote de estímulo econômico, de 585 bilhões de dólares (avalie-se o tamanho disso comparando-o com os 8 bilhões do pacote lançado nos EUA), investido principalmente em obras de infraestrutura. Isso tem ajudado a manter o crescimento indispensável à legitimação do pesado aparelho de Estado chinês. Aparentemente, tudo resolvido. Ou não. Pois a renda média das famílias chinesas caiu, ao passo que aumentou a concentração de renda. Isso impede que a economia chinesa diminua sua dependência das exportações. Hoje a China precisa exportar 75% do que produz para manter sua indústria funcionando, o que a mantém acoplada desfavoravelmente à economia dos EUA, destinatário maior de sua produção. O Estado chinês é comprador permanente de títulos do Tesouro americano, para evitar que sua moeda se aprecie e dificulte suas exportações.

A maioria dos demais países periféricos vem se integrando numa espécie de comércio triangular com a China e os EUA desde os anos 1990. Nele a China funciona como centro de produção industrial, os demais países periféricos como fornecedores de matérias-primas e alimentos para a China e os EUA como consumidor parasitário, em troca do dinheiro mundial fiduciário que emite. Esse triângulo vicioso tornou-se a base maior de sustentação da mundialização financeira e vem sendo um fator de desindustrialização da América Latina, onde vem impulsionando a depredação ambiental, como o faz também na África e no Sudeste Asiático.

A força motriz que impulsiona esse comércio triangular é a relação entre China, de um lado, e EUA e Europa Ocidental, de outro, que reproduz a velha relação da China da dinastia Qin com a Inglaterra após a Guerra do Ópio (1840-1842): os trabalhadores chineses mantidos na pobreza para enriquecer os imperialistas ocidentais e seus aliados locais, então governados por uma elite de mandarins. Hoje o Partido Comunista Chinês está funcionando como um neomandarinato, que exerce fundamentalmente o mesmo papel. A diferença atual é que o Centro capitalista depende economicamente da superexploração do povo chinês.

Tornou-se impensável que os EUA voltem a ser superavitários em seu comércio com a China; isso mudaria sua estrutura de preços internos e inviabilizaria seu consumo atual com os salários vigentes, pois os preços seriam inevitavelmente mais altos. Sendo que as grandes empresas americanas e europeias teriam também que renunciar ao fluxo de mais-valia extraído pela enorme massa de capital que investiram na China. E, na China, isso acarretaria uma enorme redução da produção industrial, a não ser que acontecesse uma rápida equiparação de rendimentos, a um grau que viabilizasse o consumo de mais que o dobro dos bens industriais atualmente comercializados no mercado interno chinês. Para que tudo isso aconteça sem grandes convulsões sociais, o capitalismo terá que transformar-se em sistema harmonioso e distribuidor de riqueza. É bem mais provável que o comércio triangular vicioso seja defendido pelo Império Americano e pelo neomandarinato chinês com unhas e dentes.

A grande crise em curso está começando a dificultar o funcionamento desse triângulo comercial. Os EUA estão perdendo capacidade de consumo. A quebra hipotecária deixou as famílias americanas com 1,4 trilhões de dólares em dívidas a pagar, e os que continuam empregados estão com salário rebaixado e tendo que sacrificar uma parte maior de seus rendimentos à finança. Os superávits comerciais da China e de outros parceiros periféricos do triângulo vicioso estão sendo menores que antes. Abriu-se uma época de funcionamento tenso desse comércio triangular, pois há menos dólares a repartir e alguns vão ter que tomar medidas de defesa para restringir suas perdas. Isso aponta para entraves à circulação de mercadorias, o que é um efeito de fundo de toda crise.

A periferia feliz

Neste final de 2009 é mais ou menos consensual que o Brasil já saiu da crise. O fundamento do consenso é o fato de que o PIB do país voltou a crescer a partir do segundo semestre de 2009. É uma evidência superficial, mas esse é o parâmetro mais comum para medir crises. Na realidade, o Brasil apenas resistiu bem à onda de choque vinda do mercado financeiro internacional, graças às características de seu sistema financeiro, que vive e prospera à sombra do Estado desde os anos 1960. Antes da estabilização monetária de 1994, os bancos brasileiros enriqueceram tirando proveito da vertiginosa inflação das voláteis moedas da época pré-real. A introdução do real provocou uma pequena crise (acudida por uma generosa intervenção estatal), que resultou numa maior concentração da atividade bancária. Em seguida, o controle estatal sobre suas atividades aumentou, mas não há muita queixa dos banqueiros, uma vez que os juros recebidos com a compra de títulos do Estado brasileiro são suficientemente bons para deixá-los bastante satisfeitos. Nem por isso os bancos privados deixam de praticar um dos spreads bancários mais altos do planeta, além de cobrar inúmeras taxas arbitrárias dos assalariados que são seus clientes cativos. Nesse bem protegido curral financeiro tropical nunca foi forte a tentação de partir para aventuras arriscadas nos mercados financeiros do exterior, o que terminou funcionando como vantagem imprevista para os bancos brasileiros, quando aqueles mercados desabaram.

Tal sistema financeiro, parasitário desde o nascedouro, nunca se ocupou muito com financiamentos de risco. Quem sempre se ocupou e se ocupa disso são os bancos estatais, principalmente o BNDES, cuja função original, que era incentivar a industrialização nacional, mudou desde os anos 1990 para a função de transferir dinheiro extraído dos salários para grandes empresas nacionais e estrangeiras a juros subsidiados. As empresas brasileiras exteriores a esse esquema, dada a alta taxa de juros interna, lançam ações no exterior, onde também vão buscar crédito, o que as deixa vulneráveis a variações cambiais inesperadas. E muitas empresas industriais do país, que antes dominavam o mercado nacional, acharam melhor transferir suas instalações para a China. Isso é o que chamam de “globalização”. Na realidade, é a inclusão do Brasil no sistema internacional de sustentação da economia parasitária dos EUA, através do comércio triangular vicioso com a China. E a consequência atual da inclusão nesse sistema é que o Brasil sofre muito mais os efeitos da crise mundial repercutidos pela economia chinesa do que os repercutidos pela economia americana.

Em função disso, a onda de choque da quebra financeira dos EUA não poderia, por si só, bater muito fortemente no Brasil. Imediatamente golpeadas foram algumas grandes empresas, que tiveram graves perdas em operações de hedge cambial com a surpreendente alta do dólar no início da crise, assim como as sucursais de empresas estrangeiras arruinadas. O fator que teria um impacto forte e imediato no Brasil inteiro seria uma queda brusca do preço das commodities que exporta, como aconteceu com o café na Depressão dos anos 1930. Esse choque não veio desta vez, mas poderia ter vindo, caso os preços das commodities tivessem despencado. Isso porque o Brasil, depois de ter chegado a criar uma economia predominantemente industrial nos anos 1970, está retornando à sua colonial dependência de exportações primárias, devido à sua participação subalterna no comércio triangular vicioso com a China. O Brasil, portanto, está sujeito a fazer uma nova entrada de tipo colonial na crise mundial. Escapou-se disso agora porque a China, embora afetada pela crise, manteve a maior parte de sua procura externa de matérias-primas e alimentos, o que impediu um desabamento dos preços dessas mercadorias. O futuro, porém, pode trazer surpresas.

Enquanto os problemas de fundo não aparecem, o Brasil desfila como vedete da “decolagem” econômica na capa da revista “The Economist”. Evidentemente, o governo brasileiro teve que adquirir as credenciais necessárias para entrar nessa passarela. Supriu o crédito de emergência aos negócios externos quando estes fraquejaram, cortou tributos que incidem sobre o lucro do capital de empresas nacionais e estrangeiras e fez verdadeiras doações a algumas delas, dentre as quais a sucursal brasileira da GM. Em compensação, não abre mão do prosseguimento de certas reformas antissociais, como a que elimina direitos do funcionalismo público e a que reduz proventos de aposentados. Realmente, o Brasil é caso de desfile de gala. Mas seria bom esperar um pouco para cantar vitória sobre a crise.

O preço a pagar pela proteção ao capital

Os governos que se apresentam como bem-sucedidos no combate à crise já têm razões para se preocupar com as consequências das medidas que permitiram adiar os efeitos dela. O único país que, em tese, poderia gastar ilimitadamente, os EUA, também se preocupa, mas por outras razões. Está ocorrendo uma depreciação do dólar e os direitos do capital financeiro mundial estão nominados nessa moeda. Enquanto a depreciação for lenta, o prejuízo será absorvível e não haverá pânico. Os demais países, porém, estão correndo riscos maiores. As intervenções estatais para estimular a economia estão aumentando rapidamente o endividamento estatal de muitos países. Nunca antes os governos tomaram tanto dinheiro emprestado do público em tempo de paz como em 2009.

Segundo o FMI, a dívida pública dos dez maiores países do G-20 (entre os quais está o Brasil, em nono lugar) atingiu 106% do PIB coletivo em junho 2009 (estava em 78% no fim de 2007). Mas isso não é razão para pânico nos dias de hoje. Na realidade, os problemas só vão aparecer no momento em que um grupo significativo de governos resolver frear o endividamento. Quando o fizerem, vai aparecer a depressão que os pacotes de estímulo ocultaram. As taxas de juro dos bancos centrais terão que subir, por força da necessidade de financiamento do déficit, e os inevitáveis cortes de incentivos do Estado porão a nu toda a fragilidade da nova normalidade da “economia de mercado” que anda com muletas estatais.

Por enquanto, na maioria dos países, salvo alguns pequenos aumentos de taxa de juro básica, a palavra de ordem é “primeiro sair da crise”, depois “aplicar o freio”. Mas como vai ser muito difícil descobrir o fim da crise mundial, duas coisas poderão acontecer: a aplicação de medidas de restrição dos gastos estatais, dando novo impulso aos fatores depressivos contidos até agora; ou o prolongamento indefinido da sustentação dos lucros do capital pelo Estado, até o inevitável estouro de situações de descontrole da gestão monetária, que poderá ter sequelas amplas, dado o alto grau de internacionalização das dívidas públicas e o fato de que as situações de risco ocorrem em vários países ao mesmo tempo.

Portanto, é bom ter em mente que o atual prolongamento do estado de graça dos que supõem ter vencido a crise não é grátis. O tipo de intervencionismo estatal surgido a partir dos anos 1980 é bem diferente do velho intervencionismo nacional-protecionista que o precedeu. Custa juros pagos pelo público, sem trazer desenvolvimento industrial. É um intervencionismo pró-capital internacional. Funciona assim: enquanto as dívidas públicas crescem e acentuam o parasitismo do capital, o emprego é parcialmente mantido, mas a níveis salariais mais baixos, e o consumo vai sendo sustentado com maior endividamento das famílias. Mais cedo ou mais tarde a sociedade terá que pagar a conta dessa compra de uma falsa recuperação econômica.

A oportunidade das crises

Toda crise econômica é uma oportunidade de mudança das relações de forças entre as classes sociais. A particularidade da crise atual é que nunca antes o capitalismo entrou tão prestigiado numa crise. O desmoronamento do “socialismo real”, acontecendo quase simultaneamente ao barateamento de uma grande quantidade de mercadorias, graças à superexploração do povo chinês, diminuiu a percepção da nocividade desta nova fase financeirizada do capitalismo. A grande camada superior dos assalariados, desenvolvida durante os 30 anos de Estado social encerrados nos anos 1980, continuou esperando que o eficiente capitalismo da época do Estado de bem-estar voltaria, uma vez passada a tormenta do fim do século. Isso facilitou a ofensiva do capital contra conquistas que a grande imprensa começou a tratar como “privilégios” dos trabalhadores. Na mesma onda vieram as privatizações em nome da eficiência do “mercado”, este consistindo principalmente em falsos mercados, nos quais a procura é constituída por consumidores cativos, que pagam mesmo sem consumir. Esse ambiente de conformismo e mistificação, em que direitos abusivos do capital são igualados aos direitos dos cidadãos, ainda perdura hoje. Em tal situação, é natural que esta crise seja aproveitada pelo capital para rebaixar os cidadãos ainda mais.

Originalmente, o modo de produção capitalista era uma forma “natural” de organização da sociedade para subsistir. “Natural” no sentido de não-inventada. Desde sempre, desde que os meios técnicos permitam, basta que o poder e a riqueza estejam concentrados para que uma parte da sociedade passe a explorar o trabalho da outra. As relações de produção capitalistas nasceram assim, da transformação das relações de servidão em relações contratuais. Tal transformação foi forjada pela mesma violência que antes manteve a servidão. Mas, uma vez vencida a resistência dos expulsos da terra e dos arruinados das corporações de ofício, o capitalismo provou ser viável, mesmo depois que os trabalhadores ascenderam ao nível de cidadãos da sociedade burguesa, ao impor contratos de trabalho que consagraram alguns direitos básicos. Isso, combinado com a capacidade de produzir eficazmente, deu legitimidade social ao capitalismo.

Depois de legitimado socialmente, porém, o capitalismo industrial não deixou de precisar do apoio do Estado, inicialmente apenas como fornecedor de crédito de última instância, através de um banco central. Este tipo de banco é indispensável ao capitalismo moderno porque o verdadeiro dinheiro do capitalismo sempre foi uma moeda de crédito, mesmo no tempo do padrão ouro. Este padrão apenas dava limites à expansão do crédito de última instância do Estado, mas não era o ouro que fazia o capitalismo do século XIX funcionar. E, além desta função de emissor de uma moeda de crédito, os capitalistas costumavam exigir do Estado apenas a garantia dos contratos, incluindo-se aí a garantia facciosa dos contratos de trabalho com o uso da violência necessária a toda relação social desigual. Esse era o capitalismo liberal, que moldou o velho Estado liberal.

O Estado liberal evoluiu, ao longo das violentas convulsões sociais da primeira metade do século XX, para Estado social, no sentido de Estado garantidor de ensino público e de seguridade social. O Estado social nasceu de uma relação de forças desfavorável à burguesia no final da 2ª Guerra Mundial, que teve como ponto culminante o Estado de bem-estar da Europa Ocidental, o qual pretendeu por um momento ser uma versão “democrática” de socialismo. O Estado social, contudo, nunca significou apenas responsabilidades do Estado com a prestação de certos serviços sociais; sempre significou paralelamente intervencionismo garantidor da lucratividade do capital, a pretexto de impulsionar o desenvolvimento gerador de emprego. A contradição entre as duas faces do Estado social explodiu sob a pressão da tendência à queda da taxa de lucro, assim que a relação de forças favorável aos assalariados se inverteu, no final do século XX. Pode-se tomar como data simbólica dessa inversão a derrota final dos mineiros britânicos por Margareth Thatcher, em 1985. Começou então a ofensiva burguesa contra a face distributiva de renda do Estado social, mas ficou e ampliou-se sua face protetora da lucratividade do capital.

Entra então em cena o capitalismo dito “neoliberal”, com seu Estado social de novo tipo, semiprivatizado. Trata-se de um Estado que se pode chamar de neossocial, porque mantém sua responsabilidade em relação ao ensino e à seguridade social, só que agora privatizando ao máximo esses serviços. Mas é importante notar: não se trata de uma privatização “liberal”, uma vez que tais serviços, ou são pagos por contribuições mais ou menos forçadas ou são subsidiados pelo Estado. Trata-se, portanto, de um Estado mantenedor de um capitalismo não-liberal parasitário, dependente de mercados cativos, com lucro garantido por agências reguladoras da sangria do público, e beneficiário de enormes desvios da arrecadação tributária via serviço da dívida pública, além de saqueador direto de contas-salário.

A difícil saída efetiva

Os resultados das soluções desse capitalismo para a crise estão sendo expostos pelo Banco Mundial, segundo o qual houve um acréscimo de 53 milhões de pobres na área capitalista periférica em 2009. Esse número é, na realidade, um subproduto do conjunto de medidas que atingiram milhões de assalariados que, no entanto, estão fora dessa conta porque estes foram “salvos”. Os demais aguardarão o retorno de um crescimento mais vigoroso. Os analistas do Banco Mundial, porém, não dizem que um novo surto de crescimento patrocinado pelo Estado neossocial só poderá ser mais concentrador de renda. E, portanto, no mínimo manterá a pobreza gerada pela crise atual.

Para perceber as contradições das atuais políticas que pretendem combater a crise é preciso ter em mente que toda crise grave tem por trás um excesso de capital e sua manifestação violenta é um grande desabamento de capital fictício. A recente revalidação de capital destruído pela crise, graças à intervenção do Estado neossocial, preserva seu principal fator desencadeante.

O Estado neossocial, por ser fruto de uma relação social de forças altamente favorável à burguesia, é impotente para restabelecer mundialmente o nível de atividade anterior à da crise sem reforçar o parasitismo do capital. Aliás, mesmo analistas entusiasmados com o “encerramento” da crise preveem um período de “crescimento mundial fraco”. Na realidade, as políticas pró-capital do Estado neossocial só estão criando uma nova “normalidade” capitalista, mais nociva para os homens comuns, além de mais destrutiva de recursos naturais.

As experiências do passado mostraram que o papel do Estado numa crise grave depende da existência de uma força social que evite a concessão dos favores exigidos pelo capital em situações desse tipo. Existindo essa força social, a maior parte do capital fictício se extingue, ao mesmo tempo que é restringida a voracidade do capital operante que sobreviver. Na grande crise do fim do século XIX, o Estado, então com pouco poder de intervenção econômica, acomodou-se à relação social de forças do momento e os trabalhadores terminaram resolvendo a crise a seu favor, abrindo caminho à brilhante prosperidade da belle époque (1889-1914). Na Depressão dos anos 1930, nos EUA, o Estado, com poderes monetários limitados e pressionado pelo sentimento anticapitalista generalizado da época, assumiu o papel de árbitro entre o capital e o trabalho e tomou medidas que funcionaram a meias, mas realmente fizeram a crise retroceder em vários momentos. Neste início de milênio, o todo-poderoso Estado neossocial arvorou-se em salvador de grandes oligopólios industriais e em saneador do sistema financeiro que ele próprio regulou, desregulou e sempre alimentou. Isso não resolve a crise, embora pareça resolvê-la a meias. Pois com salários decrescentes e saques crescentes sobre a renda disponível das famílias, o problema básico do excesso de capacidade produtiva em relação às necessidades sociais solventes não pode ser cabalmente resolvido.

Não há como fugir ao imperativo de inverter a atual relação social de forças, caso se queira evitar uma longa regressão da vida social. A tarefa, entretanto, está bastante difícil, por mais de uma razão. Acontece que nas grandes crises do passado a comoção causada pelo aumento brusco do desemprego e pela ruína súbita de numerosos empresários e pequenos comerciantes foi um poderoso fator de intensificação das lutas sociais e de mudanças políticas. Nesta crise, porém, o poderoso Estado neossocial serviu-se de seus inúmeros recursos para impedir que ocorressem tumultos às portas dos bancos e que o desemprego se manifestasse como nova miséria exposta (além da já “normal” do mundo das favelas). Consequentemente, os principais fatores de comoção social foram evitados. A agitação maior girou em torno da indignação popular com os repasses bilionários de dinheiro público a banqueiros e com a “imoralidade” dos altos salários dos executivos financeiros.

Nesse clima político mistificado, os fatos foram se desenrolando de modo mais ou menos inexorável, principalmente porque as organizações dos assalariados foram condicionadas por seu passado histórico a depositar suas últimas esperanças de salvação no Estado burguês “democrático”. Isso, mais a fé capitalista renascida após a queda do muro de Berlim, mais a apreensão pelo futuro (caso se deixasse os bancos desabar), prevaleceram sobre a indignação com as doações ao capital. Desse modo, o movimento social que poderia levantar as razões dos cidadãos contra as do capital não ganhou força, ao mesmo tempo em que surgiram mil novas razões “econômicas” para aumentar a proteção do Estado ao capital. Por isso tudo, a oportunidade trazida por esta crise só pode ser aproveitada pelo capital. Pelo menos por enquanto.

A próxima oportunidade dos cidadãos virá quando as medidas pró-capital que mitigaram os efeitos da crise se esgotarem. Então será bom que os trabalhadores estejam atentos à relação entre suas desgraças e o parasitismo do atual sistema capitalista como um todo (e não só do capital financeiro), preservado pelos atuais governantes. Os conselheiros do Estado neossocial já têm sua receita pronta: desregular as relações de trabalho, aumentar a idade de aposentadoria e ampliar a base de arrecadação fiscal, isto é, fazer os menos ricos pagarem mais impostos. Contra essa receita, não há alternativa que não passe por uma mudança da relação social de forças. Só com base em tal mudança se poderá fazer crer que os cidadãos não precisam de grandes bancos para salvar suas reservas monetárias; não precisam de gigantescos fundos de investimento predadores para que a produção tenha o crédito necessário a seu bom funcionamento; não precisam de grandes fundos de pensão privados para pagar aposentadorias para todos, pois, de qualquer maneira, as aposentadorias sempre serão pagas pelas contribuições atuais dos trabalhadores ativos, e não pelas contribuições que os velhos deram quando jovens a um capitalista parasita. E nem a humanidade precisa de uma monstruosa massa de párias superexplorados nos Estados despóticos do mundo para manter uma oferta satisfatória de mercadorias acessíveis a todos os trabalhadores.

Um bom começo para uma virada desse tipo seria o lançamento de uma campanha pela redução da jornada de trabalho. O próprio capital já está demonstrando que, com a produtividade atual, uma jornada de 40 horas semanais é excessiva. O sistema do kurzarbeit na Europa Ocidental e a flexibilização das relações de trabalho nos EUA reduziram a jornada de trabalho efetiva para menos de 35 horas nesta crise. Partindo desta realidade, a meta natural é restabelecer os salários perdidos, e não retornar à jornada oficial antiga, que só serviria para aumentar o fluxo de mais-valia ao capital. A conquista de uma jornada de trabalho mais curta com o poder de compra da jornada oficial de hoje recuperado seria muito mais que uma boa medida para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Seria a primeira medida eficaz para realmente sair desta crise. E, com alguma sorte, poderia ser um primeiro passo para emancipar a humanidade da tutela do capital.

Este artigo de Vito Letizia foi publicado na revista O Olho da História de dezembro de 2009 (nº 13) e reproduzido no livro A grande crise rastejante (Editora Caros Amigos, 2012, em parceria com o coletivo Interludium). A foto de abertura é da Marcha contra Wall Street, em 29 de abril de 2010 (Jens Schott Knudsen/Flickr, CC BY-NC 2.0).